原标题:星巴克:狗日的中年

格隆汇APP原创首发,十档行情Level-2免费送!

中年网红星巴克,这几年时运不济,年中事儿更加多!

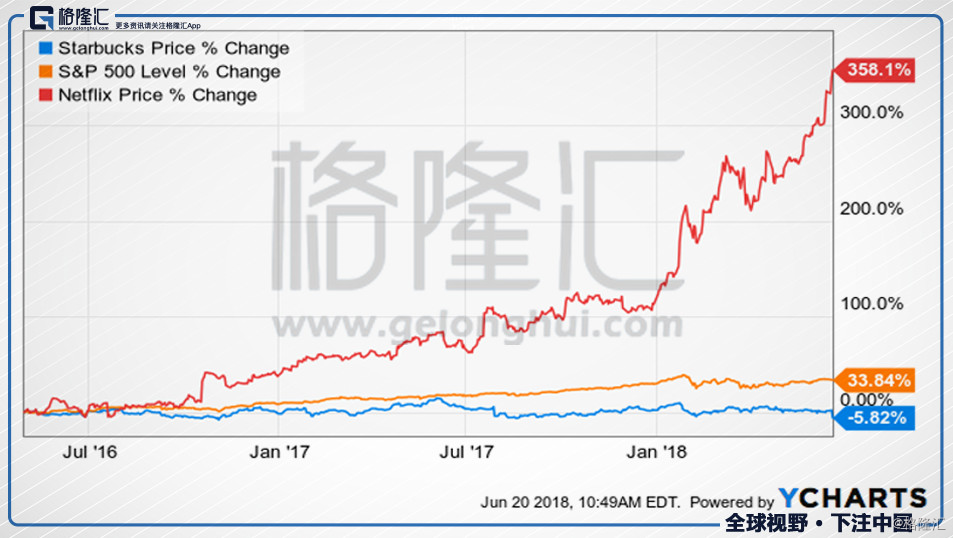

作为全球著名的咖啡品牌,星巴克在过去几年里不遗余力的扩张开店,然而财报反应平平,股价常时间的横盘,最近更是经历了种族歧视关门休整事件,以及创始人出走一系列的水逆......

更惨的是:公司下调业绩预期,引发公司股价连续两日跳水,最终股价破功,一举破了横盘2年的内功,股价到了一个感人的位置。

大跌不是事,关键是现象背后的原因。本次大跌源于一组惊呆了市场的数据。6月19日,星巴克发表声明称,2018年第三财季全球同店增长率从3%下调至1%,这是近九年来的最低值。同时,将在2019财年关闭美国的150家店面,过往每年关店数量约为50家,这一次是历史数据的三倍,这被视为星巴克在美国市场趋于饱和的信号。

也就是说宇宙网红星巴克,发出过气的警报了!!!

要get到网红为什么也会有今天,要从三股咖啡浪潮说起,我们先说前两次。

第一次咖啡浪潮之速溶咖啡

1900年之前,在美帝,咖啡只是富人圈子里能享受的轻奢品。1901年,大批量生产的速溶咖啡粉的制作方法被发明,在二战时期,为了给在战场的士兵提神,美国军队提供大量的速溶咖啡作为配给品。速溶咖啡都是过度萃取的,味道苦涩粗糙。由于美军供量高,美国大兵们大多产生了咖啡瘾,咖啡在这个时候成了部分人的“刚需”。战后,大兵们的刚需还在,1938年,雀巢等企业抓住这个市场,迅速推出速溶咖啡品牌,首次把农业品变成标准化产品对所有美国人展开销售,速溶咖啡粉很快就带了一波节奏,以新奇+方便的特点带起一波咖啡热,攻占了美国。

第二次咖啡浪潮之现磨咖啡

第二次咖啡浪潮,绝对绕不开我们今天的主角。最开始的星巴克咖啡馆只是卖烘焙好的咖啡豆的,那时候人们还是会买豆子和咖啡研磨机在家制作咖啡的,工作的地方就只能喝速溶了。1981年三十来岁的犹太销售员—舒尔茨来到了西雅图starbuck,有幸喝到了新鲜研磨的“星巴克”咖啡,香醇的口感让他敏锐的意识到了机会,他隐约察觉到了现磨咖啡的广阔市场。

接下里,他就开始了与(早期)星巴克的孽缘。为什么是孽缘呢,因为舒尔茨机是死乞白赖的攻入星巴克内部的,然后这个心机boy步步为营的走上了CEO的位置,将买豆子的星巴克进行的全新的改造。

因为故事太长我们概况一下:舒尔茨接下来二十几年的经历就是:

迫切渴望加入“星巴克”团队→被拒绝→成为“星巴克”市场总监→由于理念不合离开“星巴克”→创办自己的咖啡馆品牌“天天”→凑钱收购并重新改造星巴克的商业模式(标准化制作流程+第三空间)→成为星巴克CEO→带领星巴克走向全球。

卖烘培咖啡豆的星巴克+三位联合创始人

星巴克并不是被第二波咖啡浪潮送上天的,相反是它创造了第二波咖啡浪潮。

今天的舒尔茨能够被视为;星巴克的灵魂掌舵手,并不是凭借他强大的上位能力。而是他像教父一样,创造了一种全新的商业模式,并用这种商业模式引领新的咖啡文化。

从第一次咖啡浪潮我们知道,是以牺牲口感来成全便利性的。舒尔茨从豆子店星巴克那里获取了口感更佳的现磨咖啡制作流程,但是便利性的问题是没解决的。偶然去了趟意大利的舒尔茨,发现意大利人都是在聚集在街头巷尾喝咖啡的,人们热切的在咖啡馆social着。舒尔茨再次敏锐的发现,咖啡可以跟社交发生关系,然后就能进行病毒式传播,只要咖啡店的生意够好,就能不停的开分店,三步一家星巴克,便利性这个问题就解决了。他回到美国后,改造了意大利街角咖啡馆模式,发展现在的第三空间,然后将星巴克咖啡制作流程标准化。以此形成了一套咖啡知识、品味和培训的完整体系。

接下来星巴克大开分店,拯救被速溶咖啡毒的头昏脑胀美帝人民。1987年,霍华德·舒尔茨接手当时只有6家门店的星巴克,开始快速扩张和规模化。从1992年上市以来,星巴克的股价上升了210倍。它也成为了年收入超过200亿美元的餐饮品牌,目前门店超过28000家。

简单来说舒尔茨版本的星巴克是用更高阶的商业模式解决了标准化生产流程/产品+超出市场现有水准的口感这个问题,同时又高密度遍布开花的方式,解决便利性这个问题。

按照上面的商业逻辑,要说开店开到饱和了,应该大赚特赚才对。

但星巴克的问题有两个:

A:增长放缓,新的增长点存疑

B:第三波咖啡浪潮基本盘不稳了

星巴克的中年危机(上)

基本盘不稳定的星巴克:

(1)第三次咖啡浪潮之精品咖啡冲击

“标准化”这次词第一次成就了速溶咖啡的工业化制作,第二次成就了现磨咖啡的一体化流程。第三次则咖啡浪潮则得益于“反标准化”。

以星巴克为代表的连锁咖啡店,因为是标准化生产,提供的咖啡口感是相对固定的。但是咖啡这种和红酒一样,不同的品种的咖啡豆,烘培方式,冲泡模式制作出来的口感是千差万别。重度咖啡癌的美帝人民不再满足现磨咖啡这种无聊的东西,他们开始追求更极致的体验,追求个性和差异化。简单来说,消费又升级了!

以蓝瓶咖啡,Intelligentsia Coffee&Tea(知识分子咖啡),Philz Coffee为代表的咖啡倡导像品红酒那样品咖啡,像酿酒一样的用精细工艺制作咖啡,它们甚至直接把店开到星巴克的旁边,抢夺星巴克的高端客户。在星巴克股价横盘的同时,Philz Coffee于2015年获得来自雅虎,苹果高管等的1500万美元的B轮融资,Blue Bottle 2015年完成新一轮7000万美元的融资。

而在低端市场,以麦当劳和邓肯品牌为代表的巨头,大举推出中低端价位的咖啡,与星巴克争夺用户群体,在市场饱和之后的星巴克,星巴克美国市场的同店销售额都是靠客单价上升提升的,因为交易单数没有增加或是在下降,星巴克也确实对其冷萃咖啡就行了40美分的提价。可是存量的市场的激烈竞争之下,星巴克这条路并不是长久之计。

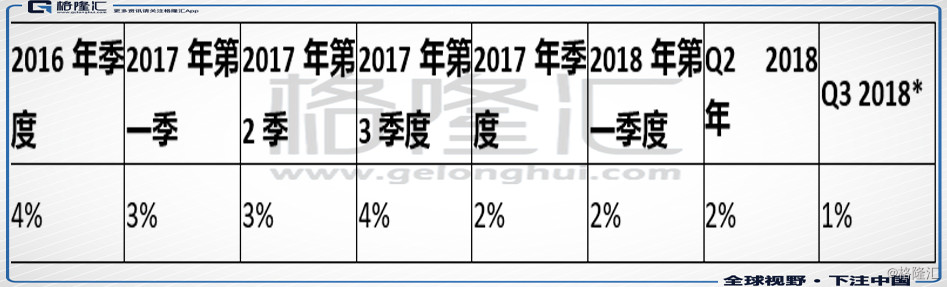

(2)低糖主义盛行:

这些年除了咖啡,星巴克进化出了其他产品护城。以星冰乐为代表的冷饮占到星巴克业绩的50%。可是这一块也遭遇消费升级的降维打击。和可口可乐一样,星巴克也要面临消费观念转变带来的问题。现在美国消费者对健康越来越注重,含糖饮料的受欢迎度在日渐消退。以明星产品星冰乐为例,2018年,销售额下降了3%。而在过去2017年、2016年、2015年,星冰乐的销售增幅分别是4%、5%和17%,星巴克需要开发更多低糖的冷饮,才有可能赢回消费者的心。

星巴克的中年危机(下)

增长放缓,新的增长点存疑

对于上市公司来说,增长放缓是个很麻烦的问题。星巴克全球同店增长已经连续多个季度增长少于5%。虽然2018财年第二季度财报显示,星巴克净利润为6.6亿美金,依旧在同比上升(1.2%)。但是已经出现放缓的信号,增长较快的新兴市场代表—中国市场的同店销售增长4%,与第一季度的6%相比有所放缓。一旦业绩增长放缓,市场看不到潜在的成长空间,公司的估值也会面临下滑,股价很容易遭到业绩与估值的双杀。

(1)增量市场不再,“投资”出现边际递减效应

迅速开店给星巴克在美国市场带来了一些问题。