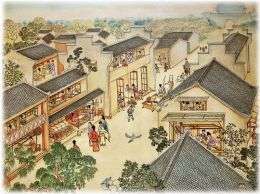

产自太行山上的潞绸漂洋过海进入欧美家庭。 精美的丝织产品展现出了明代市井生活中的潞绸风采。 从蚕茧到丝绸的“剥茧抽丝”,每一道工序都凝结着工人师傅的心血和智慧。

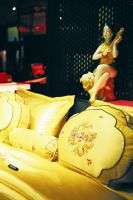

潞绸,是山西丝绸业鼎盛时期的代表,产于长平上党(主要是今天的高平)一带,因潞安府而得名,历史上曾于“杭缎”“蜀锦”齐名。 曾经,从盛唐时的泽州府,也就是今天的山西晋城出发,潞绸驻足于长安,然后跋涉千里抵达中亚、欧洲甚至非洲,让那些遥远地域的人们触摸到中国丝绸的精美柔软。 千年以后,山西吉利尔潞绸集团肩负起“传承潞绸文化、振兴丝绸产业”的重任,发展成为太行山上一颗璀璨明珠。作为我省乃至华北地区唯一的丝绸生产企业,其“吉利尔”品牌获中国驰名商标认证、获国家第一批“中国高档丝绸标志认证”,是华北地区唯一入选企业,连续两年为央视春晚主持人设计并制作潞绸礼服,多次为国际电影节明星红毯秀定制礼服。如今的吉利尔,又设计开发出新潞绸的代表作―新娘潞绸被,致力于打造“中国最好的真丝婚被”。 曾经潞绸“衣天下” 从唐贞观年间开始,一代代的泽、潞商人就因经营有道而闻名,成为晋商中最早发迹的商人。每年开春,他们挑选忠实而富有经验的随从,遴选出健壮的马匹,打包好丰富的货物,沿着白陉古道、两渡黄河来到长安,再易货给往来于欧亚的商人们。在这些丰富的货物中,最珍贵的莫过于产自潞安府的丝绸。 从长安出发,潞绸抵达中亚、西亚甚至欧洲,在某一个明媚的早晨,成为贵族们华美的服饰。 《山西通志》记载,从盛唐开始,山西的丝与绸就在“丝绸之路”通行,山西人还在西域诸国(阿拉伯地区)传授缫丝织绸技术,说明山西当时的缫丝、织绸技术已相当成熟与发达。 及至明初,明太祖朱元璋第21子沈王朱模就藩于潞安府后,主管为皇家派造潞绸,使潞绸在潞州形成了一个庞大的织造规模,是当时泽、潞乃至山西地区进贡的主要产品和赋税的大宗来源,盛极一时。 明清年间是潞绸发展的鼎盛时期,“士庶皆得为衣”,此时潞绸作为普通百姓的饰品,充分融入到了民间,作为一种衣着饰品,承载了深刻复杂的审美、习俗等文化内涵,融入了灿烂的中华丝绸文化之中。据乾隆 《潞州府志》记载,仅潞安府的高平、长治等地有织机1.3万台,登机鸣杼者数千家,“潞绸”名扬四海,与“杭缎”“蜀锦”齐名,潞州也因此而成为北方最大织造中心,潞绸成为泽、潞商人向外行销的主要货物之一,全国各地的大商埠中几乎都设有潞州绸铺和泽州帕铺。 时光的年轮来到了清末,潞绸也在社会的动荡中命运多舛,诸多的机户不堪其苦,怒而“焚烧绸机,辞行碎牌,痛哭奔逃,携其赔累账簿,欲赴京陈告,艰于路费,中道而阻”。光绪八年,经中丞张之洞专折奏请,长治停额供之例,从此潞绸销声匿迹。 太行山上一枝花 李爱梅是山西晋城人,今年52岁,在她的衣柜顶部珍藏着一床30年前的喜被,那是她出嫁的时候母亲为她亲手缝制的嫁妆,这床印有百鸟朝凤图案的红色喜被如今依然色彩鲜艳,在它的边角处可以清晰地看到“高平丝织印染厂”几个小字。 新中国成立之后,曾经被战火硝烟重创的山西丝绸业再次迎来恢复和发展的契机。 上世纪60年代初期,高平丝织印染厂在高平建成,并成为国家第二个五年计划重点项目。千年古树吸收了充沛营养迅速生发出新枝。高平丝织印染厂的产品档次和工艺水平在当时就已经达到了织锦产品的最高水平。根据著名油画《毛泽东去安源》织成的织锦画卷就是当时工艺水平的代表作,目前该织锦画卷保留下来的只有三幅,分别珍藏在高平、晋城、太原的潞绸文化馆内。高平丝织印染厂生产的“织锦被面”还一度成为婚礼的象征。在高平当地还流传着这样的故事―山西人到上海、杭州出差,排队购买丝绸被面,买到后才发现竟产于自己家门口 。 改革开放以来,山西丝绸业再次绽放出夺目的光华,全省先后成立了15家丝绸企业,其中以高平丝织印染厂规模最大,拥有284台丝织机,影响力最广,其产品畅销国内各大中城市,并远销美国、日本等地,被誉为“太行山上一枝花”。 传承技艺铸辉煌 绿柳暖阳时分,李爱梅的女儿要出嫁了。和当年自己出嫁时妈妈忙前忙后张罗嫁妆一样,李爱梅也热切地为女儿备好了饱含着父母深情的礼物。喜庆、吉祥永远是嫁妆的主题―李爱梅精心选择了一床新娘潞绸被,和当年自己母亲准备的喜被有些相似,花开并蒂的图案亦如当年。只不过这是吉利尔目前推出的最新主打产品―新娘潞绸被,加了盘扣装饰的撞色设计更为华美。 从上世纪90年代开始,我省丝绸兄弟企业纷纷关闭停产,高平丝织印染厂经过改制,成立山西吉利尔潞绸集团,继续在“丝绸之路”上艰难行进。从去年开始,吉利尔重金特聘美国“特劳特定位咨询团队”,用一年半的时间对企业未来发展方向进行定位和研讨,最终设计开发出了新潞绸的代表作―新娘潞绸被,这种蕴含着浓厚中国文化寓意的经典婚被,属于历代皇朝婚礼中的必备品。2014年,高平潞绸织造技艺入选第四批国家级非物质文化遗产,传承单位就是山西吉利尔潞绸集团。目前,吉利尔潞绸工业园区建设正在加紧推进,等三期工程全部完工后,企业将拥有优质高产桑园10万亩,年产鲜茧6000吨,最终达到年产600万米高档真丝绸、300万套真丝丝麻服装家纺的生产规模。 乾隆《潞安府志》曾记载,潞绸为工极细,色调有天青、石青、沙蓝、月白、油绿、真紫、艾子等十多种花色,犹如“捐碎璧于宝山,分零玑于瑶海”。今人可以从这样的诗句中想见潞绸曾经的华美典雅、精细富丽。为了重现这样的华美富丽,吉利尔在潞绸新娘被的织造上沿袭了传统工艺,选择饱满、洁白、最优质的太行山蚕茧,选用自备水井40米以下的弱碱性深水来洗茧,每一床新娘潞绸被的被胎,都由4个工人师傅手工拉织。只有这样,每一个被拉开的蚕茧都呈网状,也正是这些不规则的小孔让潞绸蚕丝被成为“会呼吸的被子”。 吉利尔人把这穿越千年依然流光溢彩的技艺再现于潞绸新娘被,让母亲温暖的情怀萦绕其间。从30年前的丝织被面到如今的新娘潞绸被,无论时光如何流转,那些承载着美好祝愿的心意一直都没有变…… 《染丝上春机》唐李贺 玉罂汲水桐花井,茜丝沉水如云影。美人懒态燕脂愁,春梭抛掷鸣高楼。彩线结茸背复叠,白袷玉郎寄桃叶。为君挑鸾作腰绶,愿君处处宜春酒。这是潞州丝织的全过程。从汲水浸丝,到少女静坐高楼,纺织绸帛,织出的”腰绶”,再送给心仪的男子佩用。这种已臻完美的丝织技术,应该是李贺的亲见。

明代,每十年在潞州派造潞绸4970匹。中央的派造命令“具题者内臣,拟旨者阁臣,抄发者科臣”,潞绸除供皇家使用外,在一个很长的历史时期内,还成为“遍宇内”,“衣天下”的一种商品,成为天下流行的抢手货,出口阿拉伯、印度、地中海东部沿海国家以至欧非两洲,“贡篚互市外,舟车辐辏者,传输于省、直,流衍于外夷,号利薮”乾隆《潞安府志》,当时有民谣说:“南京的罗缎铺,苏州的绸缎铺,潞安府上开丝铺”。