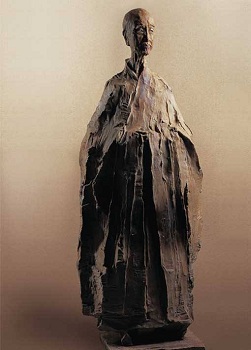

“吴先生所塑的老人是从五千年文化中走出的。” 擅长雕塑艺术的荷兰女王成为引领我们解读吴为山雕塑艺术的精神向导。

深沉的人文精神和高尚的文化品位是吴为山雕塑艺术耐人寻味的无形资产。在理想失落、人文滑坡,庸俗文化喧嚣时代,人生有价值与无价值的被任意挪用和戏仿,成为取悦看客的笑柄;精英与经典正在遭遇前所未有的亵渎和贬值。然而,有识之士却从反思中发现了独立于时尚之外的价值所在:“吴为山的艺术不是中国当代、也不是西方当代潮流,是个孤立现象。其背后有博大的人类精神和文化背景,抓住了本质。”

吴为山以其雕塑艺术承载文化精神并非出于偶然。源自文化世家的深厚传统学养,游学欧美熏陶而成的跨文化视野,尤其是他本身作为视觉文化人深刻的忧患意识,使吴为山自觉地担负起重振精英文化的历史使命:“中国年轻人需要精英文化教育,需要对价值观的充分认识。要把铸造人的本质精神和民族精神、灵魂、脊梁,与一般意义上的休闲娱乐文化相分别。” 不同时代不同领域的文化人捍卫文化的使命和方式有所不同,但文心相通、文脉相承,崇高的精神能够逾越时空而相互印证。当年鲁迅以杂文作为突破文化围剿的“**和投枪”;如今吴为山则以雕塑方式逆庸俗风潮而“一意孤行”,恰当地选择了精英塑像切入文化命题——“通过塑他们的魂,寻求文化灵魂和人生真谛,探索中国文化的历史命运,展示中国文人的人格构成”。吴为山睿智地发现:文化名人“集中了许多社会有形的,无形的资产于一身,含量很大,把一个人研究透了,实际上也就是研究了一段历史。”

与无数浑浑噩噩只知随波逐流,或者鼠目寸光地自诩“大师”妄称“王”,盗取“艺术”名义献媚邀宠者构成鲜明对比,吴为山的价值取向展现出一个有良知的文化人超凡的胆略和见地。如果我们站在历史之颠俯瞰整个人类文化,坚信任何时髦趣味都无法吞灭深沉和永恒,那么同样不容置疑的是:艺术史必将昭示吴为山雕塑的文化意义,于是应当有足够的理由认同杨振宁教授的预见:“21世纪中国将出现两到三个雕塑大师,吴为山是其中之一”。

历史惊人的相似。文革全民偶像崇拜偃旗息鼓仅20年后,新一轮的偶像崇拜再次甚嚣尘上。老中青追星族分别追捧笑星、丑星、歌星、影星。吴为山的忘年交,诺贝尔物理奖获得者杨振宁教授亲历一件名人逸事,足以说明精英文化“边缘”到何等地步:杨振宁曾与一位歌星同机抵达某机场,受到隆重接待的歌星顺便说了句:今天同机的还有杨振宁。接待者却不知为何方神圣,反问“杨振宁是唱什么歌的?”

杨振宁与其宇称不守恒论也好,爱因斯坦与其相对论也好,季羡林与其吐火罗语研究也好,在及时享乐者眼中,都远远抵不上诱惑众生沉溺于灯红酒绿、醉生梦死的影视歌星、酒精。然而,如果人类从此失去探求未知世界,追问人生价值的好奇心,失去超越世俗的理想主义和终极关怀,那么,人类的生存意义何在?满足于饮血茹毛人类就会停滞在石器时代;满足日出而作日落而息,中国就会停留在农耕时代;满足于纸醉金迷的当代享乐主义生活,于是乎重蹈南唐、北宋和晚期罗马帝国覆辙之虞,就并非杞人忧天。在中国,当启蒙、民主、理性、法制、个性等一系列最基本的现代主义价值观都没有建立或健全之际,侈谈后现代的享乐主义,“引导大众走向庸俗”就有玩物丧志甚至倒转国运的危险。

当众多艺术家鹦鹉学舌地拒绝所谓“宏大叙事”,以艺术庸俗化迎合庸俗文化之际,吴为山以一则幽默寓言,深刻地揭示了人——文化——历史三者关系之真谛:“有一个老人在封闭的深山里,从来未出过山,满脸年轮,古铜色的脸上挂着原始的微笑,你问他多大了?他回答说:‘99’。对,他就是99。有一个年轻人,10岁熟背唐诗300首;15岁通读‘四书’、‘五经’;20岁写出千古流诵的华章。你说他多少岁?也许是五千岁!是啊,是5000年文明的光辉在他身上的折射!”

这个寓言可以作为荷兰女王评价吴为山雕塑的最好注脚。吴为山不正是通过他的人文精神、历史智慧和辛勤汗水,力图将中华五千年文明浓缩在那一张张文化精英的面庞之上,为将其寓言变成艺术现实而奋斗不止?难道我们还不能掂量出吴为山以肖像雕塑弘扬精英文化的一片苦心和魄力?

由于缺少科学观察方法和写实手段,中国传统雕塑历来不擅肖像雕塑。直到20世纪初艺术留学生赴欧取法后,始开中国肖像雕塑风气之先。与林风眠一道留法的雕塑家李金发,曾留下了少量名人塑像,其中包括上世纪20年代末所塑蔡元培像。吴为山与其前辈同道不同的是,他的名人塑像不是偶然为之的兴来之举,而是在其文化抱负和历史使命的驱动下,作为其雕塑生涯长期主攻的艺术目标,并且是其为之奋斗的重大人生目标之一。

毫无疑问,吴为山对其艺术路途的选择是知难而进,硬是将自己逼上了艰辛跋涉的精神苦旅。肖像雕塑谈何容易?中国古代画论大侃传神论,但却是在匮乏解剖知识,解决不好基本造型前提下的空论;而西方泊来的雕塑方法,虽然使中国近现代雕塑家解决了造型问题,但他们大多仍囿于形似,而在人物传神方面乏善可陈。无疑,以性格化手法,塑造高标异格而特立独行,思想深邃且文脉深厚的科学家和人文学者,是对一位雕塑家艺术才华和文化底蕴的严峻考验,是一般雕塑家无法应对的巨大艺术和学术挑战——它需要勇于承担此任的雕塑家具备扎实的雕塑基本功和文化学养,洞察人物外部特征和内心世界的锐利目光和表现才能。唯其如此,才能在心手相应、游刃有余之际产生与文化巨擘心灵对话的信心和语境;才能通过双手赋予本无声息的泥塑木雕以高贵的灵魂和不朽的生命!

以吴为山的实力而论,与其说他明智地选择了展示其才华的精英肖像雕塑,倒不如说是文化精神历史性地遭遇其载道者吴为山——他的成功之帆自有其得天独厚的顺风相助。

首先,叔祖父高二适作为20世纪著名学者和大书家,吴为山自幼深受家学渊源耳濡目染,加上个人悟性和艺术敏感,使他对书法的刚柔对比,气息通贯等特质了然于心。而这就为其形成独特的写意雕塑风格提供了难得的异质同构参照系。

其次,吴为山系统地接受过学院式写实造型基础训练,尔后他又多次到西方实地考察艺术——对罗丹、布朗库西、马里尼.马里诺、贾柯梅蒂、亨利.摩尔、非洲木雕,均有悉心揣摩,而别具慧见:

“从代表性人体作品分析:

原始:生命、生存、生殖(多表现孕妇)具原始的混沌美

西方古典:标准的理想美、宁静

罗丹:运动、瞬间、扭曲(来自巴洛克影响、表现派)

德加:印象主义的精神化

原始的浑圆,将古典的静演化为力的永恒、凝固的动

马蒂斯:自由扭动。线条、运动、抽象建筑性

布朗库斯:几何形的精确

亨利.摩尔:扁平、带棱角,时带孔洞。超自然力原骨骼

远古:自觉中的概念(非标准的几何)

非洲原始:封闭的神秘、象征符号、局部注意夸张、共性中永恒的微笑带着宗教的慈悲与古代的淳朴

马里诺:原始、现代般的丰满

罗丹:个性微妙、光影起伏不定

贾科梅蒂:孤寂感、距离(冷漠)起伏至极

布朗库斯:绝对性、隔世(超然)、光洁

当代:在追求绝对的永恒中摆脱了生活的温情、细节”

第三,吴为山早年在无锡就学期间,常向泥塑艺人高标、喻香莲等人虚心求教,于是他比仅受过西法训练的雕塑家,对于中国优秀民间和原始雕塑多了一重审美观照的眼光和实践体验的真知。他对弥漫于原始雕塑中的写意精神有着深刻而独到的见解:“原始写意建立在最朴素表现的认识之上(未经专业训练,无杂念,不拘泥形态,无结构概念,故直抒胸臆,亦即‘素人艺术’),感情的朴素,无技巧,生命的本能冲动!对未知世界的认识,图腾的象征。”

第四,是他对整个文化和美术史的哲理性思考。这既得力于博学好思,更得力于他在人文学科方面的出色天赋。当年他于南师大毕业留校,保送进修时他选择的是人文会萃的北大,并且以心理学为主攻方向。短短一年进修时间内,他就写出了颇见学术功力和理性思辨才能的专著《视觉艺术心理》。而他的艺术随笔《雕琢者说》则从感悟的角度反映了他对艺术问题的深刻见解和通达才情。他的老同学,中国美院西方美术史博士生李宏说过:吴为山总是能选择最佳路径而臻于一流,如果他不搞创作而从事美术史论研究,照样可以出类拔萃。

第五,吴为山自有从文化世家走出的诗人情怀、诗人畅想、诗人气息、诗人气象!这就使他的雕塑在写实中不失其诗性;而他的写意乃至接近抽象原型的作品,反过来尚留存着现实的印痕,而这种痕迹使得读者、观者在诗一般的幻觉氛围中,仍可触摸其中的现实性。恰恰是这种写实与诗意、现实与梦幻之间的游弋,使吴为山雕塑作品对于欣赏者具有某种神奇的催眠魔力。

第六最为难得,当今中国艺术流派多元迭起,“乱哄哄你方唱罢我登场”,大多难以免俗。吴为山却以其清醒的理性精神,守住了精英这片孤岛。并对留守孤岛充满了一个人文主义者的美好理想和坚定信念:“孤而不孤,孤岛下面也许是无尽的冰山、茫茫的海水,最好的空气与阳光——最原始最纯净的生态,正象靳尚谊所说,这是一方宁静的净土”。

肖像雕塑性格写真的典范滥觞于古罗马,恺撒大帝像、卡拉卡拉像,皆舍弃了古希腊理想化的美学规范,而以犀利的手法,不仅真实地再现了人物的生理特征而不避缺陷,并且着力于揭示人物个性和内心世界。19世纪的罗丹是以塑造人体为人类招魂的雕塑大师,他的肖像雕塑同样具有夺魄之功。罗丹的雨果、巴尔扎克像,罗丹弟子布德尔的贝多芬系列塑像,皆为不朽的传世之作。罗丹师徒赋予肖像雕塑以跌宕起伏的形体和凹凸肌理,利用光影幻变营造出神入化的精神气息,使雕像呈现呼之欲出的视觉与心理幻觉。

中国雕塑既然缺乏西方那样深厚的肖像写实传统,而吴为山为人为艺却又力趋人生需求的最高层次,他当然会十分关注西方雕塑大师的经典范式。罗丹雕塑的确成为吴为山早期雕塑的重要图式渊源。正如前所提及,吴为山拥有心理学知识结构以及洞察人世的锐利双眸,他的雕塑刀犹如解剖刀,犀利地剖析对象的性格特征和精神气质,但这与罗丹的影响也是分不开的。此外,吴为山雕塑的流淌法也与罗丹息息相关,而其反体积的扁平造型所体现的超然和宁静,则来自于中国传统。

吴为山在创作中追求“看不到体积、看不到材质,首先看到的是放射于雕塑外的一道虚幻之光,围绕着这光有一股气在升腾,而且非常遥远”,这样美妙的意象和境界是对罗丹雕塑光与影的升华和超越——“罗丹作品光影升腾来自罗丹的生命激情,来自罗丹西方宗教中的神性;而我则追求东方之气,无处不在,无处不可感的文化与宇宙气象,可感受的自然和中国古代作品的气象。中国文化气象是哲学的,空灵宏宽、寂静飘渺。”正是对中国文化氤氲之“气”的感悟和直觉把握,令吴为山雕塑产生通神之妙,正如杨飞云所说:“吴为山的艺术,如有神灵相助,将速写凝固到青铜和石头之中。”而熊秉明评价道:“神速精妙,出神入化”。

归根结底,吴为山对中国雕塑的最大贡献在于,他找到了传统艺术的精髓所在:神与韵——亦即写意精神。而这也正是中国传统文化的核心所在,与哲学、文学、造型均有密切联系。尽管近现代以来通过对文人画的解读,写意精神和意象表现等理念,得以在对中国艺术的整体阐释中得到普遍的认同和引申,但中国传统雕塑却是个特例。因为它基本从属于民俗文化的民间艺术体系,故一直被排挤出主流话语平台之外。因此,在吴为山提出“写意雕塑论”之前,并没有学者如此深刻地认识到写意精神在中国雕塑中的存在。

吴为山颖锐地将中国雕塑精神归结为中国人的精神。什么是中国人的精神?辜鸿铭概括为:“温良、坚毅、灵敏。”吴为山对这六字精义做了独到的解读,籍此充分阐发雕塑的写意精神:

“写意精神的支撑是中国人精神的灵敏。灵敏所在引起时间上的快捷。但捷中含涩,在我的雕塑中体现为疙疙瘩瘩,如火山熔岩。中国雕塑的感染力量——情感辐射、先声夺人、达到了高度的气韵生动,但这只是原始的中国传统写意精神。中国雕塑的精神是中国人的精神。灵敏体现在观察方面,表象的观察与透过表象的本质把握——直觉把握——灵敏相一致。透过小缝,看到一博大的世界;在滚滚红尘中,宇宙洪荒里找到岩浆喷涌的孔,这才是灵性所在;吸收了多种文化信息,在小小雕塑中拥有博大的文化精神。

温良则体现为中国雕塑的体积之线、精神之线、都是圆的!线是轮廓、体积、精神。表现手法以捏塑为核心,所以人性化。与西方的思辨式的理性精神不同,中国理性是实践理性,讲究身体力行,身、心、手相应,十指相连,人心、人性、人情,集中于人的本质。

至于坚毅,写意雕塑如何体现坚毅?不是方棱、坚硬、而是一以贯之的自始至终、自里而外、自上而下,自表及里的连贯;是打破一切事物之间界限的通感;是上升到精神诉求的不懈努力;是贯穿整个人生过程的形而上追求。这才是中国人的精神,亦即石涛的一画论——连贯、流淌、喷涌,体现瞬间的爆发性,体现绵延的韧性,这是中国人坚毅的特点。到了大唐艺术,绵延性衰退,清代则为玩物、宠物所取代。中国雕塑的辉煌在汉代,由里到外,由形到质的辉煌。唐代的昭陵六骏仍秉承汉代精神——国家精神和意识——博大的民族精神。”

吴为山谈锋甚健,以其敏锐的思绪和激越的才情,一口气和盘托出了他对中国雕塑写意精神的独到见解和犀利剖析。

“中国近现代雕塑家滑田友、李金发、刘开渠对肖像雕塑有贡献——继承西方传统,是在不自觉地以一个中国人的审美眼光和思维模式吸收西方,而熊秉明则是自觉地从中西文化全面观照角度来理解艺术,把雕塑看得很严肃、很哲学,所以雕塑中的滞、涩、凝,显而易见。他选择的方法是无休止的雕琢,当成宗教,所以其作品凝重、深沉。

我的雕塑则不同,我既追求熊秉明所推崇的凝重,同时也追求瞬间灵性的表现。熊秉明这样评价:你的快乐,弥漫于你的生命里,真令人羡慕不已。你的肖像雕塑是有别于西方雕刻的另一个解,你是东方式、情绪式,写意化的。我当初见到你那么多作品的时候,曾疑问:难道这也是雕刻吗?尔后发现,(你的作品中)幼稚、天真、质朴、凡是不合结构处,恰恰是故意的反叛!远离现实,但能感到自然、客观事物的某种存在。”

由此任何有见地人都会发现,吴为山雕塑洋溢着的写意精神,并不是其随机截取或偶然际遇,而恰恰是他站在文化和历史高度,对中国艺术进行整体审视和反思,从而在其深度理论预设下自觉的艺术实践。

熊秉明先生所激赏的得大自在的雕塑境界,归功于吴为山融会贯通的过人本领——他既着力于兼融西方雕塑的大家手法,同样也有心从被人妄自菲薄的中国民间雕塑中汲取养料。

民间艺术原先一直为正统文人艺术所排挤而不入大雅之堂;西学东渐益发使得原先就处于边缘地位的传统雕塑,面对全盘西化竟毫无招架之功。所以,不仅像吴为山这样大胆取法中国民间和原始雕塑的艺术家已属凤毛麟角,而且像他这样对民间原始、雕塑价值有着深刻理性认识的发掘者,更属空谷足音。

自从上世纪初西法传来,中国雕塑家基本上步入了模仿西方的不归路。从仿西方传统写实、到仿西方现代与后现代主义,对中国优秀的雕塑传统几乎不屑一顾;而传统雕塑艺人受其影响,也在自觉或不自觉地抛弃传统手艺精华。去年我在宜兴参观一位曾进修于中央美院的雕塑老艺人的作品,写实基础徒具皮毛,而本身的民间趣味却又荡然无存,终于使其作品变成邯郸学步而丧失品味。少数仍然保持传统技艺的艺人虽然身手不凡,却缺乏足够的文化意识和审美判断力,更遑论立足艺术之颠高瞻远瞩的目光和抱负。

于是沟通中西,出入古今的雕塑艺术创造,就注定要落在吴为山肩头。历史备忘录提示我们,20世纪30年代以来,惟有林风眠独具慧眼地认识了文人画之外的艺术大传统——拥有五千年历史的中国民间艺术,并为融会贯通这一伟大传统而探索终身;70年后,深刻认识中国五千年传统雕塑写意精神,并为此而大胆开拓者,惟有吴为山。

与上世纪80年代昙花一现的所谓“原始风” 装饰趣味不一样,吴为山对“原始”和“写意”的艺术追求既是高度的理性自觉,更是性灵所至的内在渴望。他将俘获原始写意趣味和朦胧意象作为其返朴归真,通过艺术原型放飞心灵的必由之路。打开《吴为山雕塑》集,无论是丰乳巨臀,弥散着旺盛原始生命力的“她从远古走来”;还是腮帮饱满、睡眼惺忪的“睡童”(2003年获英国皇家“攀格林奖”—Pangolin Prize),以及在手塑过程中留下按捺不住涌动肌理的“萧娴像”,拟或淋漓滴淌,纹理犹如火山熔岩的“齐白石像”,都与混沌、凝重、野性、率真、壮美的原始雕塑以及汉代霍去病墓石刻有着异曲同工之妙。而“无题”之虚空绰影,“篝火”之温馨真情,又使我仿佛瞥见汉俑之精粹。数月之前,我在南京博物院观摩由吴为山点评过的泗水王陵出土的西汉木雕,恰巧亲闻有人对着一尊跪坐回首而笑的光头伎乐俑惊叹:“看,多像吴为山的雕塑!”

其实这种神似并非偶然,吴为山曾明确分析自己接受了汉代艺术两种倾向:一是诗化哲理、二是美感瞬间(情绪化,灵动的),正是这种高度默契的精神沟通和心灵感应,才使得观众居然也能察觉跨越2000年时空的艺术作品之间“心有灵犀一点通”。

杨振宁教授指出:“人物塑像和即兴随指是吴为山雕塑的车之两轮”。如果说即兴随指易于捕捉转瞬即逝的灵感和渲泄雕塑家心灵的自由状态;那么肖像雕塑要达到同样举重若轻的境界,则绝非轻而易举,这几乎就是对雕塑家才华和潜能的极限索取。

肖像雕塑首先必须形神酷肖,尔后才能以趣味、情致和文脉感动观众,舍弃前者,则失去了肖像雕塑存在的意义,当然也就无从通过瞻仰文化精英的风骨而感受文化的价值与历史的分量。以心理学筑基的吴为山擅长“艺术相面术”,他对人物尤其是文化人的面相有着深刻的洞察力,并概括出决定一个人长相的三大因素:父母遗传,生长环境(自然环境),人文环境。与此同时,他还具备了雕塑大家亦为之感叹的捕捉人物风貌的才华。熊秉明说过这样的话:“看了你(吴为山)的冯友兰雕塑,我相信没有哪个人再去做了,因为那里面有历史,有哲学,是一座化石。冯友兰是我的老师,印在我的脑子里,但我做不出来。”正因为吴为山雕塑摄人魂魄的本领,冯友兰女儿题词道:“感谢你用艺术留住了哲学家的灵魂。”

然而,如果仅仅拘泥于所谓形神兼备,而牺牲那种即兴随指的趣味,不仅吴为山所崇尚和追求的写意精神无从谈起,并且也就失去他的艺术风骨和特色。吴为山的高明之处在于“开始就没有将肖像雕塑做成记叙文,我开始想把它做成叙事诗,我现在这个目标达到了,又把它从叙事诗的境界向做朦胧诗的方向过渡。”\u00A0

正因为有了这种不断进取的写意性追求,吴为山就比绝大多数肖像雕塑家具备了更为开放的创作心态。他尤为擅长将速度引进雕塑,彻底打破理性的束缚,在恍兮惚兮中激发灵感和潜能,神速敏锐地捕捉对象的心灵和气质所在。

更为可贵的是,吴为山根据充分展现对象风采之需要,以各种综合变异的表现手法,如手捏、扑打、凹凸、滴淌造成的不同肌理,以及卵形(汲取原始雕塑和布朗库西雕塑意象)、棍形(汲取贾柯梅蒂雕塑意象)、立方形(汲取山岩等自然意象)的构形方式,来强化对象特征。如以卵形混沌状态表现《蚕桑专家费达生》、《萧娴》;以瘦削皱缩状态表现《齐白石》,以立方岩石状态表现《冯友兰》,皆能分别恰到好处地吻合对象的精神面貌、气质特征和文化属性。所以写意手法在吴为山的肖像雕塑中,不仅没有传染当代中国雕塑因文害义的流行病,反而成为丰富和升华表现语言,有助于揭示对象本真和表达作者思想的有意味的构成形式。

歌德说:“伟大的艺术品是人类灵魂的精华”。更何况本身采集了人类灵魂之精华的伟大艺术品。吴为山对中国雕塑所作贡献的杰出意义在于:首先,他不仅发掘了中国传统雕塑的写意精神,并且将写意与西方肖像写实雕塑方法鬼斧神工地融合起来,从而以其在雕塑形式语言方面的非凡建树,为中国雕塑史和人类艺术史留下了深沉的足迹;其次,作为一位自觉肩负历史使命的文化使者,吴为山并不满足于形式创造,而是以其独到的艺术语言“为时代造像,为文化造像,又为文化人造像,将文化精神深入历史发展生生不息之长河中。” ⑻在这黄钟毁弃,瓦釜雷鸣的反精英时代,“不知从哪一块圣土上冒出这么一个高手”的吴为山,以铸魂的方式冀图唤起几代人的精神回归。正是有赖于重新打造时代风气的思想者和艺术家的辛劳,才使我们的文化和艺术增添希望之光,才能当我们这一时代走进历史而被无情地筛选过后,仍然赢得未来的刻骨铭心。